"Nel 1756 ebbe inizio la prima vera campagna

franco-inglese in nord America: il primo conflitto della storia ingaggiato a

livello mondiale da due potenze europee. Oltre che sui campi del Vecchio e nuovo

Continente, inglesi e francesi si batterono per sette lunghi anni anche in

India, in Africa e con le rispettive flotte su quasi tutti gli oceani". Abituati

a studiare che il primo conflitto mondiale è deflagrato il 28 giugno 1918, si

rimane un po' spaesati di fronte ad un'affermazione così perentoria. Della quale

è padre il giornalista Alberto Rosselli, autore di un libro -

Il conflitto

anglo-francese in Nord America. 1756-1763 (Erga edizioni, Genova, 1999. pp.

222, L. 23.000) - che analizza un singolo quadrato dello scacchiere mondiale su

cui si combatte la celebre

Guerra dei Sette Anni. Un testo che, pur

sostenuto da una tesi da revisionismo allo stato puro, nulla concede a facili

strumentalizzazioni o sensazionalisti, ma si limita a raccontare un storia,

ricca di dati e di eventi. Meglio: più che una storia, la parentesi principale

di una vicenda più ampia: la

Guerra dei Sette anni, appunto, che dal

1756 al 1763 oppone Gran Bretagna e Prussia da un lato, Francia e Austria e

alleati minori dall'altro. Un conflitto che nasce a causa della rivalità

economica che intercorre fra il regno inglese e quello francese nelle rispettive

colonie dell'America del Nord e dell'India. Cui si aggiungono le rivendicazioni

austriache di Maria Teresa, smaniosa di rientrare in possesso della Slesia che,

dal 1740, è occupata da Federico II di Prussia. Lo scacchiere, quindi, è

piuttosto ampio. Una prima avvisaglia di ostilità si ha nel 1755, quando la Gran

Bretagna, senza dichiarare guerra, si impadronisce di numerosi mercantili

francesi nel corso di ordinarie navigazioni. E' il primo atto di

un'

escalation verso il conflitto che prosegue sui tavoli della

diplomazia.

Il 16 gennaio 1756 Federico II di Prussia si impegna, nei

confronti degli inglesi, a difendergli da ogni attacco che provenga dalla

Francia: è "l'accordo di Westminster". La Francia, da par suo, rinuncia alla

tradizionale alleanza con i prussiani e accetta le proposte dell'austriaco

Kaunitz: il 1 maggio dello stesso anno sigla a Versailles il trattato di

alleanza con l'Austria, che prevede reciproco aiuto in caso di guerra. Alla

coalizione franco austriaca si associano in seguito la Russia della zarina

Elisabetta, la Polonia di Augusto III e la Svezia. La

Guerra, in

prevalenza, si svolge in mare. Già nel maggio del '56, un corpo di spedizione

francese si impadronisce di Minorca, occupata dagli Inglesi. I quali, per

contro, operano il blocco delle coste francesi e riacquistano la supremazia

marina, grazie all'energica personalità del loro Primo Ministro, William Pitt.

E' opportuno chiedersi, a questo punto, quale sia la situazione in America del

Nord. Qui, le colonie inglesi, eccezion fatta per il Massachussets, appaiono

disinteressate a cercare un accordo che permetta loro di tenere una linea

politica unitaria.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le colonie

francesi

in America del Nord

sono governate da

capi militari

inviati

dalla madrepatria |

|

|

|

|

|

|

Già

le difficili comunicazioni naturali con l'Inghilterra rendono ostico lo scontro

con i francesi; per di più, le stesse colonie alimentano l'una nei confronti

dell'altra focolai di rivalità. In esse aleggiano i germi di un individualismo

primitivo che non aveva mai conosciuto la rigidità di una disciplina imposta dal

sovrano o addirittura dai meccanismi gerarchici feudali. Ciò che invece accade

nelle colonie francesi. Queste, all'opposto, ignorano concetti quali libertà

dalla Chiesa o dallo Stato: le caratterizza invece un'indiscussa lealtà nei

confronti del Governo di Parigi.

Al di là delle differenze filosofiche e

politiche, ciò che acuisce la frizione tra Francia e Inghilterra in America del

Nord è anche la dislocazione territoriale delle colonie. Quelle francesi, come

grani di una corona, si distendono lungo una linea di comunicazioni fluviali che

va dal fiume San Lorenzo al Mississippi, e fanno da barriera alle migrazioni di

quegli inglesi che, come accadrà poi a tanti americani, si spingono verso ovest

alla ricerca di nuovi territori vergini, primo embrione di quella che passerà

alla storia come "l'epopea della frontiera". Queste colonie sono governate da

capi militari direttamente inviati dalla Francia. E, cosa importante, tengono

stretti contatti con le tribù degli indigeni, i

sauvages, che trattano

con riguardo ma che non esitano a impiegare senza scrupoli soprattutto delle

operazioni di guerra. Una tra queste è ricordata per la particolare violenza

delle operazioni: la battaglia del forte Duquesne. Nel 1753 i francesi cacciano

dalla valle dell'Ohio, che chiamano

la belle rivière, i commercianti

inglesi che la abitano ed vi erigono un forte chiamato

Duquesne, in

onore del generale che li guida. Due anni dopo, il generale inglese Braddock,

inviato dal governo di Newcastle con il compito di riconquistare la piazzaforte

perduta, viene massacrato con le sue truppe in un imboscata di francesi e

indiani. Formalmente però, s'è detto, la guerra comincia nel 1756. Per

l'Inghilterra, il conflitto rappresenta una scommessa. Una grave crisi politica

travolge i due tradizionali partiti, i Whigs e i Tories; situazione dalla quale

il Paese esce brillantemente grazie all'azione del già citato William Pitt. Il

primo ministro, infatti, risolve l'

impasse risvegliando nel suo popolo

una sorta di orgoglio che valica i confini della nazione per trasformarsi in

vera sete di Impero. Che è poi la stessa sete del Pitt, che per realizzare i

suoi disegni di espansione - riusciti benissimo: tra il 1758 e il '60

l'Inghilterra amplia notevolmente il suo dominio coloniale - ha necessità di

riaffermare la supremazia navale delle flotte di Sua Maestà. La Francia, a

riguardo, è un pericoloso ostacolo che va sconfitto soprattutto sul terreno

delle colonie, in particolare in Canada. Per garantire migliori e più sicuri

collegamenti, gli Inglesi adottano una tecnica speciale: trasportano oltreoceano

le truppe di terra e, una volta fatte sbarcare, le proteggono con i cannoni

della flotta. Gli eventi principali sono la presa di Louisbourg (1758), chiave

d'accesso per il controllo sul territorio del San Lorenzo e la scalata dei

Piani di Abraham, importante per poter arrivare alla conquista di della

città di Quebec, controllata dall'esercito regio francese. Conquista che è

l'evento centrale del libro di Rosselli. Due sono gli indiscussi protagonisti di

quella battaglia: il generale inglese Wolfe e il suo collega francese, il

Marchese di Montcalm. Personaggio, quest'ultimo, decisamente carismatico.

Proveniente da una ricca famiglia della nobiltà provinciale, ama la cultura

classica e sogna di diventare un accademico di Francia. Ma i genitori lo

costringono alla carriera militare, impegno tradizionale per i maschi della

casata. Nella cui carriera eccelle. A soli 9 anni è allievo ufficiale. In

seguito, scrive Rosselli, viene "ammirato per la sua intelligenza tattica e il

suo coraggio dai superiori ("Il suo innato sprezzo del pericolo lo portava a

esporsi sempre laddove il fuoco nemico era più violento") (…). Nel 1755 il

Ministro D'Argenson gli comunicò che il Re era intenzionato a nominarlo

comandante in capo delle truppe francesi in Nord America con il grado di

maggior-generale, cosa che si verificò all'inizio dell'anno seguente (…). Nel

corso della campagna nordamericana, nonostante l'esiguità dei mezzi militari e

degli uomini messi a sua disposizione, il generale riuscirà ad ad ottenere

brillanti successi ai danni di un nemico di molto superiore.

|

Il monumento

al generale

Montcalm eretto a Quebec |

Nei

primi due anni del suo comando in quel lontano scacchiere, Montcalm batterà più

volte gli angloamericani in scontri importanti come quelli di Fort William

Henry, Oswego, Fort Carillon, Toconderoga, Beauport e sulle rive del Lago

Ontario, non riuscendo però ad evitare la caduta dell'impero francese in Nord

America". Caduta che, volendo attribuirne il valore simbolico alla presa di

Quebec da parte degli Inglesi, avviene il 13 settembre 1759. Prima di allora, la

città presidiata dai Francesi è sottoposta a tre mesi di assedio e

bombardamenti. La situazione militare, fino a quel momento, è equilibrata in

entrambi gli schieramenti. Un equilibrio, tuttavia, dovuto in prevalenza a

fattori negativi. Per quanto riguarda le colonie inglesi, il già citato

individualismo politico che le pervade va a investire anche il profilo militare:

ognuna di esse respinge infatti autonomamente le scorrerie delle armate francesi

e dei drappelli di indiani che periodicamente le investono. L'unico elemento che

le accomuna è una decisa diffidenza nei confronti del governo di Londra. Per di

più, all'interno della coalizione non mancano i diverbi con i coloni americani.

Scrive Rosselli che costoro, "inquadrati nella Milizia, mal sopportavano

l'arroganza, il distacco quasi aristocratico e la ferrea disciplina ostentati

dagli ufficiali inglesi, senza considerare che gli americani erano disposti a

combattere contro i francesi e gli indiani alleati in primo luogo per difendere

i loro stessi ideali di libertà, quelli che avevano spinto i predecessori ad

attraversare l'Oceano. Pur rimanendo sostanzialmente fedeli alla corona

britannica, i coloni ambivano a qualcosa di più". E cioè il riconoscimento da

parte di Londra della dignità di cittadini, non più sopportando il ruolo di

sudditi. Per ottenere tanto, gli americani sanno di doversi guadagnare sul campo

i galloni del prestigio militare nei confronti della Corona. Benjamin Franklin e

George Washington, futuri padri della Patria americana, che al tempo combattono

accanto alle truppe inglesi, sono tra i primi a voler cercare necessariamente

un'intesa con gli alti comandi militari. Intesa di cui gli stessi inglesi,

considerata la mancanza di coesione tra le loro colonie, hanno disperatamente

bisogno.

Sul versante francese la situazione non è troppo differente. La

coesione, qui, manca tra il governo di Versailles di Luigi XV, e i comandi

militari dislocati nel nuovo mondo. La Francia preferisce infatti concentrarsi

sullo scacchiere europeo, dove la guerra sembra andare bene (gli alleati

austriaci, nel giugno '57, hanno sconfitto a Kolin le armate di Federico II di

Prussia). Per di più, a Versailles, dallo stesso anno cambiamenti al vertice

amministrativo contribuiscono ad aumentare l'indifferenza della corona per le

sorti militari nella

Nouvelle France. In pochi anni mutano tre ministri

(da Machault si passa a Moras, quindi a Massiac e a Berryer), ma non la politica

di assottigliamento di risorse civili e militari che condurrà l'impero francese

alla rovina. Il generale Montcalm si vede quindi indotto a ritirarsi su

posizioni strettamente difensive, per salvare il salvabile: concentra il grosso

delle truppe a Nord, lungo i fiumi San Lorenzo e Richelieu, e lascia abbandonate

al loro destino le zone coloniali dell'Ohio e della Lousiana. Decisione

drammatica, dettata da un forte bisogno di scorte che, qualora fossero state

destinate a queste ultime due zone, avrebbe impedito la difesa del territorio

canadese. "Montcalm cercava, in buona sostanza - scrive Rosselli -, di

aggrapparsi a quella parte dell'impero ch'egli riteneva ancora difendibile fino

alla firma di un armistizio o di una pace con l'Inghilterra". Ma nella primavera

del 1759, il Primo Ministro Pitt nomina James Wolfe comandante delle forze

terrestri destinate ad espugnare Quebec. Le alte sfere militari del governo di

Londra non approvano la scelta: Wolfe è giovane (ha solo 32 anni), inesperto e

troppo impulsivo. Un ottimo ufficiale, ma non certo un comandante cui affidare

un'operazione tanto complessa da comportare il più alto spiegamento di uomini e

mezzi mai attuato nel corso dell'intero conflitto. Necessario, dopotutto, per la

struttura stessa della città di Quebec, tra le poche città francesi

d'oltreoceano dotate di cinta muraria.

"Sin dall'anno della sua fondazione

(1606) - racconta l'autore del libro

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

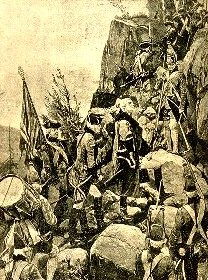

Nella battaglia

di

Quebec gioca

un importante ruolo

la componente

psicologica umana

|

|

|

|

|

|

|

-,

i francesi avevano provveduto in fasi diverse a cingerne l'abitato con bastioni

ed opere passive erette soprattutto a protezione della zona antistante il fiume

(San Lorenzo, ndr)". Inoltre, sulle prime, la situazione tra i francesi era

apparentemente positiva: l'armamento individuale di reparto è buono, malgrado

l'insufficienza di munizioni; e il morale è decisamente alto. Vi contribuiscono

soprattutto i miliziani canadesi, decisi a difendere la loro unica e vera patria

sino all'ultimo colpo di moschetto. I problemi, quindi sembrano essere tutti

inglesi: Wolfe, bloccato con la sua flotta davanti alla città di Quebec, non ha

ancora elaborato un piano per espugnarla. Inoltre, le milizie dell'altro

generale inglese, Amherst, pronte ad andare ad ingrossare le fila dello

schieramenti di Wolfe, vengono bloccate da incursioni di milizie scelte

franco-canadesi. Nella battaglia di Quebec, tuttavia, gioca un importante ruolo

la componente psicologica umana, capace, come vedremo, di far realizzare agli

inglesi un grande risultato in una modesta vittoria e ai francesi di subire una

tragica sorte in una altrettanto modesta sconfitta. Ma veniamo ai fatti, narrati

da Rosselli con il piglio del cronista inviato sul campo. "Verso le 8 del

mattino del 13 settembre 1759 - attacca -, i 4.400 soldati inglesi agli ordini

del generale James Wolfe e del vice comandante Townshend erano disposti in

ordine di combattimento sui

Piani di Abraham". Di fronte a loro, un

ostacolo solido e ben difeso: la città di Quebec, cinta dalla sua mura. Poca la

forza offensiva degli inglesi: solo un paio di cannoni da campagna di piccolo

calibro, utili per il tiro ravvicinato. Montcalm, osservata la posizione del

nemico, comunica ai suoi ufficiali di voler attaccare subito gli inglesi, per

prevenire il loro ulteriore rafforzamento. Ramezay, altro generale francese,

suggerisce di attendere l'arrivo di altri 3.000 soldati, guidati dal

Bougainville. Il generale conta però sull'arrivo di altre truppe alleate,

comandate dal governatore Vaudreuil, non distanti dalla città, e non presta

orecchio ai consigli di Ramezay. Il sostegno di Vadreuil si rivela però fondato

su un colossale equivoco: un telegramma che annuncia a Montcalm "Nous verrons

cela", noi verremo lì, senza però precisare altro riguardo il giorno e l'ora

prevista per il congiungimento di truppe. Cosa che fa credere a Montcalm di

poter disporre di un credito di forze che si rivelerà poi inesistente. Alle 9

del mattino, il generale sferra l'attacco: "Il generale francese - scrive

Rosselli - abbandonò per la prima volta la sua abituale prudenza per buttarsi in

un'azione avventata e apparentemente incomprensibile". Alla testa del

contingente c'è Montcalm in prima persona.

Wolfe, di fronte a tanto ardire,

non ha altra scelta se non quella di rispondere, anche per evitare di trovarsi

assediato alle spalle dalle truppe del citato Bougainville. I francesi, nel giro

di un'ora, sono sui

Piani di Abraham di fronte al nemico. Montcalm, nel

frattempo, ordina ad una staffetta di rientrare a Quebec per chiedere a Ramezay

25 cannoni da campagna. Ne arrivano solo 3: Ramezay stesso, forse irritato per

la sordità del generale ai suoi precedenti consigli, si giustifica dicendo che

il resto del materiale gli è indispensabile per la difesa della piazzaforte.

Alle 10 del mattino, 3.500 soldati francesi avanzano su più verso 4.000 inglesi.

"Sulla brughiera, già intaccata e rinsecchita dal precoce autunno canadese -

scrive Rosselli - si stagliavano i due schieramenti policromi. Quello di Wolfe,

formato da più linee di giubbe rosse appartenenti alle truppe regolari, e quello

franco-canadese, più vario, composto da linee azzurre, blu e bianche (le divise

dei fanti dell'Esercito e della Marina) e da quelle, tinta terra, appartenenti

alla milizia canadese. Sparsi tra i reparti della milizia, alcuni manipoli di

indiani a torso nudo rammentavano che i due più famosi esercito europei si

stavano fronteggiando in una terra lontana e selvaggia". Giunti gli schieramenti

a tiro di moschetto, Montcalm, che dall'alto di un cavallo nero dirige i

movimenti dei suoi, ordina di attaccare - baionetta in canna e stendardi al

vento - le tre

|

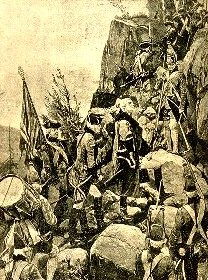

Il generale

inglese Wolfe durante

la battaglia di

Abraham |

linee centrali dello schieramento

inglese. E' una bolgia: i fanti francesi, lanciando ardite grida di guerra,

corrono brandendo le armi in pugno. I tamburini, fino ad allora precisi nello

scandire il ritmo dell'avanzata, vengono travolti dalla furia dell'attacco. Che

però si rivela disordinata: i canadesi, buttandosi ventre a terra per evitare il

fuoco nemico, rompono la compattezza del fronte, e la manovra non ha esito

soddisfacente. Anzi, finisce decisamente male. I fucilieri di Wolfe scaricano

sui francesi una grandine di piombo che li costringe alla fuga. Per risultare

più efficaci, caricano il loro fucile con due palle di piombo, che fracassano il

petto e la testa dei soldati di Montcalm. Un ufficiale inglese, al termine della

battaglia, parlerà della "più efficace scarica di moschetti mai eseguita su un

campo di battaglia". Gli inglesi avanzano tra urla e spari, e la ritirata

francese si trasforma in rotta. Alcuni tra questi soldati, però riescono a

scatenare un maligno fuoco di retroguardia, del quale vittima proprio il

generale Wolfe. La ferita è mortale: colpito al polso, al petto e al torace, e

con un polmone trafitto, il generale muore, a detta dei suoi soldati, senza

riprendere conoscenza. Alcuni storici inglesi, fa notare Rosselli, scrivono

invece che prima di morire il giovane condottiero pronuncia parole quali "La

vittoria sembra ormai sicura. Meno male. Ora, Iddio sia lodato, potrò andarmene

in pace".

Ma in quel tragico scontro, è ferito mortalmente anche il generale

Montcalm. Centrato a una coscia e al ventre, cade da cavallo e viene soccorso

dai suoi ufficiali. Il giorno successivo, un medico tenta inutilmente di

curargli la ferita. La morte di Montcalm ha un'eco devastante tra le fila

francesi, e ingigantisce quella che per gli inglesi è una grande vittoria

tattica, ma non strategica. I francesi devono abbandonare il terreno e perdono

più di un terzo degli effettivi, comandante compreso. Quebec, inoltre, è

completamente circondata. Il contingente francese, però, può ancora disporre

delle armate di Bougainville e di Vaudreuil, che allo scontro non hanno

partecipato. A mezzogiorno, le truppe del secondo generale arrivano a nei pressi

di Quebec. Vaudreuil cerca di galvanizzarle, di incitarle allo scontro, ma è

tutto inutile. L'effetto psicologico della sconfitta e della morte di Montcalm

si ripercuote sulle truppe, sconfortandole e privandole di aggressività. Solo

1.000 soldati, per lo più canadesi in un ultimo impeto di orgoglio patrio, si

lanciano in un confuso e inutile attacco verso i miliziani inglesi. "Il silenzio

era calato sui Piani di Abraham - scrive Rosselli -. La brughiera era

disseminata di soldati uccisi e di armi abbandonate. Quella che si sarebbe

rivelata la più importante battaglia dell'intero conflitto nordamericano era

durata poco più di un'ora. Lo scontro era stato breve ma sanguinoso. I franco

canadesi avevano subito perdite severe: 1.200 fra ufficiali e soldati, uccisi o

feriti. Gli inglesi avevano invece perso 660 uomini". Circondata dalle armate

inglesi e stretta in un assedio che dura ormai da tre mesi, Quebec si arrende.

Il 18 settembre 1759, tre compagnie di granatieri inglesi occupano le porte

della città e innalzano il vessillo britannico. Dominata dal caso e dalle

oscurità della psicologia umana più che dal mestiere delle armi, si conclude

così la più importante battaglia dello scacchiere americano nella

Guerra dei

Sette anni, chiave di volta per le sorti infauste dell'impero francese.